從購物中心到生活中心:全球商場的空間轉型與啟示 | From Shopping Malls to Living Hubs: The Spatial Transformation and Insights of Global Commercial Spaces

現代商場源自一個烏托邦式的願景,前文帶領讀者追溯了其概念雛形及最初的設計初衷並非單純地將商店聚集,而是試圖將戶外街區的多元生活和場景完整地帶入一個室內環境中。這裏提供了一個安全舒適、不受天氣與交通干擾的現代化公共空間,一個屬於市民的「城市客廳」。然而,隨著資本的擴張與商業模式的標準化,卻讓商場逐漸偏離了這一初衷。從以打造生活場景為中心變為以吸引消費及獲得盈利為重心,琳瑯滿目的國際品牌與連鎖店舖在一個又一個的商場中蔓延,造成了全球幾乎一致的消費體驗。在香港,許多商場是連接住家、辦公室與交通樞紐的必經之處,人們穿梭其中,卻甚少停留。

前幾期的線上互動(GUTS Sparks)顯示,消費者對商場仍抱有期待,希望其重新發揮社交功能,成為融合本地文化與生活的公共場所 。數據進一步指出,空間功能設計、服務品質、地理位置,以及多元店舖與活動規劃,是提升商場吸引力的關鍵指標 [3] 。

全球的商場都在積極探索如何應對新世代消費者的需求,縱觀全球案例,本文為大家整理了兩大轉型路徑:其一為由上至下的「動態體驗設計」,其二則是強調社區參與的「空間賦權」。本文將透過分析上述兩類案例,探討商場如何超越傳統的購物功能,重新成為城市生活的核心場域。

(閱讀時間:15分鐘)

動態體驗設計 — 創造沉浸式的社交場域

商場曾一度作為消費者獲取新潮商品和體驗多元娛樂設施的核心場所,但如今「去商場購物」逐漸失去其往日的吸引力,成為一種尋常的消費行為。許多商場為了重回光輝時刻正積極推動轉型,其核心策略是從以「商品消費」為主導的傳統模式轉變為以「興趣消費」為導向的新模式,以解決吸引並持續挽留人流這一關鍵問題。

案例一:年輕力中心-實踐策展型商業模式

「The Box朝外」地處北京的商業中心,前身是一九九五年的昆泰商城,隨著周邊不同商場拔地而起,這個為大家服務了三十年的商場逐漸失去了原有的熱鬧。但如今,The Box採取了「策展型零售」的策略,雖無毗鄰地鐵之便,被周邊大型商場環繞,卻仍能脫穎而出,引得人潮湧動。那究竟何謂「策展型零售」?

The Box 不僅是商場,更是一場面向年輕人的「空間革命」。它旨在打造吸引年輕族群的「城市全天候樂園」,除了聚集年輕人喜歡的各種事物,也包括新潮的生活方式。它顛覆傳統的商業設計,將近七成的空間用於體驗與社交,其中四成以上的面積用於藝術展示與潮流快閃,兩成以上面積用於公共空地,僅保留少量傳統店鋪。從功能的分配也可以看出「策展型空間」是The Box的核心策略。

The Box 商場帶領創新的社交場域,超過兩成的公共區域提供人們自由活動和社交,更無縫地融入了日常商店的經營。例如The Box 「電波曼波」活動時期,其空間被劃分為樂隊表演區和售賣周邊衣物、二手、藝術作品、紋身貼紙的市集區。商場內部的核心空間是一個可供品牌發佈、策展、時裝表演、快閃零售的多功能活動空間,隨時可拆卸及靈活地改變,可以根據不同活動的需要重新劃分空間。相關負責人表示,這樣的空間靈活多變,其場景更換速度將比上年輕人的手機刷新速度、「厭舊」速度,以「週」為單位的快速迭代,與年輕人的興趣變遷同步,每週至少一次的活動讓這裡的公共空間成為永不冷場的都市潮流樞紐,融合娛樂、運動、工作與生活,重新定義「體驗為主軸」的商場新形態。

構建運動社交場景,回應年輕人熱血積極的生活方式:於商場主體空間的外部建立空中籃球場,同時利用架空的籃球場底部空間創造滑板區,並搭配運動品牌、咖啡及酒吧,營造街頭潮流特有的氛圍。

提供生活藝術的聚集點,回應年輕人喜歡的「城市煙火氣」:商場主體建築的外牆轉化成供藝術家創作的街頭畫廊,搭配琳瑯滿目的市集與步行街,成為熱門打卡地點。聯合生活創意品牌、露天電影、藝術裝置及休閒酒吧,於商場頂層打造露天露營地,提供人們一個可以放鬆娛樂的夜生活熱門去處。

- 圖片來源/@建築學院@有方@虎嗅商業消費組@存在建築@夏谷暑雨

案例二:展示新的生活方式

新加坡Funan商場,曾是新加坡最大的數碼商城,位於商業氣息濃厚的城市中心區,伴隨網上購物興起,實體零售業面臨巨大的衝擊。為了應對消費行為的變化,Funan商場經歷三年的改造後,這個已存在三十餘年的商場成功入圍2020「最佳綜合體」。

Funan商場是新加坡第一個引入24小時室內單車道路的商場,人們可以從室外沿著此車道直接進入商場內部,為運動愛好者們提供社交空間,同時配套有淋浴、儲物櫃、充氣泵和單車修理工具等。

商場空間圍繞「生命之樹」(Tree of Life)展開,「樹幹」是一幅十五米高的攀岩牆,「樹枝」是近二十個靈活的快閃空間,「樹葉」是不斷增長和變化的活動。樹下是一個室內的圓形劇場,可容納約150人。圍繞「生命之樹」是簡單且高效率的環形行走動線,並隨處可見配有充電設施的休閒桌椅,人們在此可以任意探索,隨時可以停下來休息。

新加坡Funan商場給市民提供了多元的生活方式,積極回應都市健康生活的日常需求,帶領新型的生活方式及社群互動 。除了購物、騎單車、攀岩,商場戶外空間亦設有足球場、燒烤區域等免費休閒空間。其城市農場種植超過五十種蔬果,除了可以為商場店舖直接供應材料外,亦可向來訪者展示蔬果的生長過程。

- 圖片來源/萬維設計@TimeOut

案例三:塑造如同「家」一般溫暖的社交目的地

曼谷The Commons商場不是典型的購物中心,其最初的設計概念是「先社區,後商場」,旨在讓商場根植於社區的空間,連結人與社區的關係,使得人們能實際地感受到自己與社區的關係如何緊密地互動。

在The Commons,不需要花費很多就能在商場坐一整天,人們在此聚餐、工作,有時亦有假日市集與現場音樂會。

The Commons商場提供的社區空間除了餐飲區和休息區外,亦有小型舞台、野餐區、兒童遊樂區、辦公空間、草地和菜園。商場的核心是一個開放式的公共活動中庭,允許陽光和自然風的通過。此空間的底層為自然景觀,並設有開放式階梯及平台,這些空間可靈活地供不同社區活動使用,例如瑜伽、手作工作坊、露天音樂會等,營造出自然開放的氛圍,成為市民心中所依賴的第三空間,人們在此可以與自然景觀進行直接的互動,於生活化的場景中進行社交。

創造「體驗」是這些案例的核心,也是消費者的心願。商場對於經營者來說是一份精心打造的作品。而對於消費者來說,它是生活中的基礎,是能走進並貼近大家生活的場所。

社區推動活化 — 讓居民成為空間的主角

與第一類「由上而下」的設計創新案例的不同,這類案例強調「由下而上」的活動創新。其核心不在於奢華的硬件或新穎的設計,而在於賦權社區,讓在地居民與組織成為空間內容的共創者。這類案例著眼於「社區才是空間真正的使用者」,通過積極運用閒置空間,重新連結鄰里。

案例四:重建街坊聚腳點,以「共創」活化社區記憶

在日本,幾乎每個社區都擁有屬於自己的商店街,它是無數市民的重要記憶。 但隨著大型量販店(百貨批發店,又稱大賣場)及超級市場的出現,這種一站式購買商品的場所帶走了大部分的消費者,嚴重影響國內不同的商店街。文之里商店街是其中一個正在努力振興的案例,強調附近居民與商店街店主的合作,為居民提供日常休息和社交的空間:舉辦為商舖製作海報的比賽,鼓勵居民參與比賽並與店家互動。參與者不設條件限制,旨在讓大家瞭解每個商鋪背後的精神與故事,同時傳達店家的心聲。這一行動在短期內吸引了很多遊客到訪,民間開始有很多聲音表示「希望店家不要結束營業」。

海報創意這一策略讓居民與其生活的街區有更深刻的連結,商舖與店家被看見,居民長者有成就感,社區工作者乃至設計師有持續創作的動力,社區凝聚力和共識便由此而生。

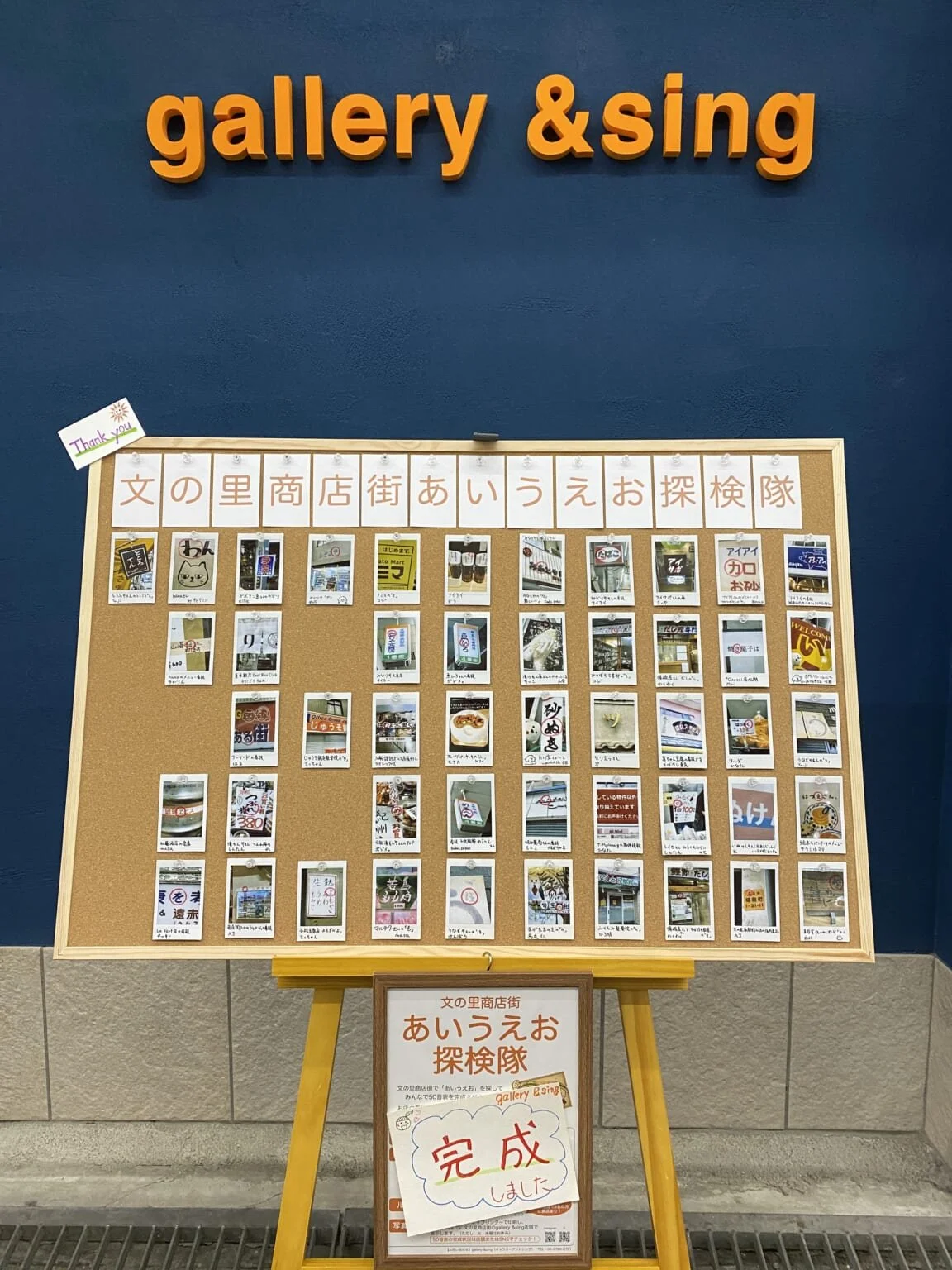

組織「日語50音圖 」(A-I-U-E-O)尋寶比賽,邀請居民和遊客一起拍攝商店街的招牌、海報與菜單等上出現的日文字母,並用相紙印出來,展示在商店前。一張「尋寶圖」吸引來居民和遊客一起在商業街內探索,人們比昔日更關注這裏發生了什麼,會更加仔細地閱讀招牌和海報。

將空置店舖改造成共享廚房,提供社區料理活動和會議室等空間,並定期結合地方食材舉辦交流會。圖為邀請在Tik Tok上人氣很高的北海道斜裡町漁夫,他講述了知床、鮭魚釣等斜裡町的魅力,之後展示了鮭魚全切技術,共有二十多名參與者一起品嚐鮭魚,並一邊互動。

每年4月29日「昭和之日」,文之里商店街會舉辦一次年度大型活動,結合地方元素製作宣傳手冊、市集、音樂會等。「どっぷり昭和町」當天會有街區導覽手冊、各種攤位及當地音樂家的現場表演。

- 圖片來源/@プロフィール@Gallery & Sing @神戸新聞 ホーム@オリジナルTシャツのプリントはメイクプロジェクト

案例五:街頭藝術塑造野性活力,打造都市社交標籤

台灣千越大樓曾是台中最熱鬧與新潮的複合式商業大樓,內設有電影院、夜總會、餐廳、KTV、酒店、補習班、住宅及全台首間旋轉餐廳和首座溜冰場。後因三次火災而沒落及閒置近二十年,並且因業權分散,亦很難進行都市更新。二零一七年至二零二二年的五年內,藝術家與文化團體的進駐、在廢棄空間中舉辦的展覽,音樂會和市集、幾張簡單的桌椅、天台的聚會,讓這裏重新充滿生命力,成為當地文青的秘密基地。

這個藝術團體名為「逃亡計劃 「X」」,其在千越大樓的行動源於一通電話,幾位業主想要免費提供場地,請他們以年輕人為主的藝術方式來活化大樓,並讓市民重視舊市區。逃亡計劃從二零一七年開始便以五樓的空間作為據點,從清理場地開始,是首批進入千越大樓的藝術團隊,將大家眼中的「廢物」變成另一種藝術,這樣的行動持續了五年。

從第一場活動塗鴉教學開始,四個小時的活動、教學和參觀全程免費,參加者僅需自備噴漆材料,即可在十一樓的閒置空間盡情創作,在充滿歷史的千越大樓留下屬於自己的痕跡。

2017年舉辦的塗鴉教學活動-逃亡計劃帶領參加者在五樓工作室進行教學,十一樓的天台和舊旋轉餐廳的外牆成為大家盡情塗鴉的聖地,第一次活動便吸引了一些專門從台北來台中的學員。

逃亡計劃進駐千越大樓的初期,幾乎每個月就有一場活動。前幾個月通過塗鴉教學活動、乾燥花及皮件製作工作坊、邀請民眾進行塗鴉創作等方式,高密度地與社區建立聯繫,在首次舉辦第一場廢墟派對後,成功在夜晚點亮了千越大樓。

這場入場費僅約港幣50元的活動,從白天持續到深夜,結合年輕人喜愛的酒水飲品、市集、嘻哈、舞蹈和DJ,現場可以玩滑板、唱歌、聊天,吸引了很多興趣愛好一致的人在千越大樓的天台一聚。繼首場派對後,逃亡計劃繼續舉辦了盛大的年末派對,一群年輕人陪伴千越大樓跨年。2019年舉辦了「千禧年」廢墟派對,有本土饒舌歌手帶來新歌分享,吸引了不少人潮。

在逃亡計劃進駐一年後,千越大樓開始吸引到更多年輕人成為同伴,這些夥伴來自各個領域,從視覺藝術創作、表演藝術、創作文化相關、對閒置空間有熱情的青年等等。

千越藝術村有不定期的展覽,並免費向民眾開放。後期逐漸加入了常態性的夜晚小酒吧及千越小屋的小店,讓這棟死寂沉沉的大樓重新獲得第二次生命,也讓各種青年人在此找到創業的起點和歸屬感。

- 圖片來源/@逃亡計劃藝術工作室

案例六:青年創業,促進新舊共生的世代對話

台灣「東門市場」曾是新竹最大的商業中心,有全新竹第一座手扶梯,七十年代時亦是全台第一座鋼筋混凝土式的集合市場。東門市場有四層樓,地下一樓以及一樓在過去以販賣蔬果生鮮為主,而二樓則有許多西服、旗袍等高價位服飾店,還有古董及藝術品展銷市集,三樓則販賣高級進口產品,甚至有各式音樂、舞蹈教室和畫室。

隨著跨國零售業進軍台灣以及新型購物方式的崛起,原本五百多個攤位也只剩下一些老店在堅守,二、三樓更是人去樓空,只有眷戀這裏的老客才會來到訪。但如今在當地團隊「開門工作室」的進駐以及新竹市政府的大力支持下,東門市場重獲新生。他們通過引入塗鴉牆、小酒館和社區影院等新形態,巧妙地將新舊文化融合。這些改造是以輕巧、靈活的方式活化閒置角落,既保留了歷史肌理,又注入了當代的生活氣息,成功吸引了不同世代的客群。

「開門工作室」是政府與清華大學合作推動的非營利組織,團體成員大多是對東門市場的活化有熱情的大學生或文藝青年。進入市場初期,「開門工作室」改善了昏暗的照明設施,並清潔整理好空間,空蕩蕩的通道牆壁逐漸填上彩繪,繽紛的色彩改善了沉悶的空間氛圍,讓空間變得輕鬆活潑。

「開門工作室」於2016年與文化部合作的計劃「彩繪鐵捲門」,據創辦人陳泓維所述,當時因為他們並不受東門市場的店家歡迎,只能跟政府徵求使用市場中的幾個公共空間,包括樓梯間、廁所門口及轉角牆。

「彩繪鐵捲門」亦讓開門工作室完成在東門市場的角色轉變,店家逐漸接受並支持他們的活動,甚至主動請求他們幫忙彩繪自家店鋪的鐵門。隨後,他們以東門市場三樓為據點,進行了各種新鮮點子的嘗試,至今舉辦了無數場講座及聚會,通過空間彩繪、露天電影、酒吧、編製工作坊等活動拉近人與市場的關係。

白天的東門市場沉澱著二三十年的老店,像往常一樣賣新鮮蔬果及雜貨,到了夜晚,又是另一番景象-各式各樣的異國料理、美酒咖啡,通道擠滿了桌椅。

夜晚的東門市場更是許多人的秘密基地,這裏新進駐的年輕店家互相都感情熱絡,且容許客人互相惠顧-在日本料理店亦能點創意麵線或咖啡店的食物,這種氛圍使得許多上班族都願意下了班到此一逛,享用新創料理的同時,亦可以聊一聊當天發生的事。

除了一樓,政府也積極推動「開門工作室」所在的三樓空間成為青年創業基地,以低廉的租金吸引不同類型的創新業態,並透過公開競選挑出十組年輕創業家進駐,其中包括藍染體驗、糕餅甜點、園藝、金屬飾品、廣告設計等。近期工作室更設計出實景遊戲,讓更多人探索和認識東門市場。

- 圖片來源/@古家萱@ La Vie @開門工作室、翁子恒

回歸初心 —商場作為市民自豪的「城市客廳」

綜觀全球商場轉型案例,無論是透過「動態體驗設計」創造吸引人的社交場域,還是藉由「社區賦權」促進在地參與,其核心皆指向同一目標—讓商場重新嵌入日常生活的脈絡,成為具有歸屬感與生命力的第三空間。這些實踐不僅重新定義了商場的角色,也為城市發展提供了以人為本的創新思路。

而對於香港這樣高密度、高強度開發的城市而言,商場早已不僅是消費場所,更是市民生活中不可或缺的基礎設施。下一篇文章將聚焦香港,探討如何借鏡這些國際經驗,將閒置空間轉化為社區樞紐—不僅在經濟層面提升價值,更在社會層面促成認同與歸屬感。究竟商場能否重新成為香港人口中「我哋嘅空間」?它又該如何具備遮風擋雨、安全舒適的現代設施與具有溫度的社區互動?我們將從空間再造、社群營造與發展策略等多角度,繼續這場關於未來的對話。

註:

[1] 部分數據來源 Mall City: Hong Kong's Dreamworlds of Consumption,Stefan Al, 2016

[2] 部分數據來源:香港商場的黃金時代,何尚衡,2024

[3] 信息來源:GUTS Mall Research Sparks

From Shopping Malls to Living Hubs: The Spatial Transformation and Insights of Global Commercial Spaces

Modern shopping malls originated from a utopian vision. The previous article explored how the original concept of malls was not merely about clustering stores, but recreating the diversity and vibrancy of outdoor streets within an indoor setting. These spaces were envisioned as modern public realms—an "urban lounge" that provided a safe, comfortable, and weatherproof environment for urban dwellers.

However, as economic expansion and the standardisation of business models took root, malls gradually deviated from their earlier intent. Instead of focusing on lifestyle-centered spaces, they became hubs of consumerism, prioritising profit and retail efficiency. International brands and chain stores proliferated, creating a homogeneous shopping experience across the globe.

In Hong Kong, malls have become an integral part of daily life, often serving as transit hubs connecting residential areas, offices, and transport systems. While people pass through them frequently, they rarely linger. According to data from GUTS Sparks, consumers still have high expectations for malls to regain their social function and become public spaces that reflect local culture and lifestyles [3]. Further analysis highlights that spatial design, service quality, location, and a variety of activities and stores are key factors in enhancing the appeal of malls [3].

Across the world, malls are actively exploring ways to meet the evolving needs of new-generation consumers. Two prominent transformation paths have emerged: the top-down "dynamic experience design" and the community-driven "spatial empowerment." This article examines these approaches and explores how malls can transcend their traditional roles to anchor urban life once again.

Dynamic Experience Design: Creating Immersive Social Spaces

Malls were once at the forefront of offering consumers access to new and trendy goods, as well as diverse entertainment experiences. However, the act of "going to the mall" has gradually become a routine behaviour, losing much of its allure. To regain their former vitality, many malls are undergoing transformations that shift from product-centric to interest-driven experiences, addressing the critical challenge of attracting and retaining foot traffic.

Case 1:Youth-Centric Hub – Curated Retail Experiences as a Business Model

"The Box", located in the bustling commercial district of Beijing, was once a lively mall serving the community for over three decades. However, surrounded by newer and larger shopping centres, it gradually lost its vibrancy. Today, The Box has reinvented itself through a "curated retail" strategy, specifically targeting younger audiences.

More than just a shopping mall, The Box has become a "24/7 urban playground," integrating diverse elements of youth culture and lifestyle trends. Nearly 70% of its space is now devoted to experiential and social activities, with over 40% reserved for art exhibitions and pop-up events, and 20% for public spaces. Only a small portion remains allocated to traditional retail stores. This flexible and ever-changing space reflects the shifting interests of young visitors. Weekly programming ensures that the mall’s public areas remain dynamic and engaging, blending entertainment, sports, work, and leisure into an entirely new experience-driven mall model.

Much of the mall’s success lies in its ability to foster a sense of community and activity. More than 20% of the space is reserved for public use, providing visitors with the freedom to socialise, relax, and move fluidly between curated spaces and retail offerings. Outside the main building, The Box has constructed an elevated basketball court, with the area below repurposed as a skateboarding zone. These spaces are complemented by sportswear stores, trendy cafes, and bars, creating a unique atmosphere infused with street culture.

Additionally, The Box transforms its outer walls into a street art gallery, providing a platform for artists to showcase their work. Rooftop spaces offer even more, featuring pop-up bars, outdoor movie screenings, and a camping area where visitors can unwind at night.

At the heart of the mall is a multi-purpose activity space, designed to host brand launches, exhibitions, fashion shows, and pop-up retail events. These spaces are modular and can be reconfigured to suit a variety of purposes, further reinforcing The Box’s identity as a dynamic and ever-changing hub for urban life.

Case 2: Introducing a New Lifestyle

Situated in the heart of Singapore's vibrant commercial district, the Funan Mall was once the country's largest digital mall. However, with the rise of online shopping, brick-and-mortar retail faced significant challenges. To adapt to changing consumer behaviour, Funan underwent a three-year renovation and emerged as a modern retail and lifestyle hub. In 2020, it was awarded the title of "Best Mixed-Use Development," successfully addressing the everyday needs of urbanites and promoting a new way of living and social interaction.

Funan Mall pioneered the introduction of an indoor cycling path in Singapore, enabling cyclists to ride directly from the outdoors into the mall itself. This unique feature provides a social space for fitness enthusiasts, complete with showers, lockers, air pumps, and bicycle repair tools. The mall also includes an urban farm growing over 50 types of fruits and vegetables, which not only supplies ingredients to its restaurants but also showcases the process of urban agriculture to visitors. Additionally, outdoor spaces at Funan feature free amenities such as a football field and barbecue areas, offering diverse lifestyle options.

The mall's design centres around the "Tree of Life," where the "trunk" is a 15-meter-high climbing wall, the "branches" are nearly 20 adaptable pop-up spaces, and the "leaves" represent ever-changing activities and events. Beneath the tree lies a circular indoor theatre that seats approximately 150 people. Surrounding the "Tree of Life" is a simple, efficient circular walkway, along which visitors encounter numerous lounge areas equipped with charging stations. This design encourages exploration while offering spots for rest and relaxation.

Case 3: Creating a Homey Social Destination

Bangkok’s The Commons mall defies the typical shopping centre model. Designed with the philosophy of "community first, mall second," it aims to root itself in the local community. The goal is to foster connections between people and their surroundings, allowing visitors to feel a deep sense of belonging. At The Commons, one can spend an entire day without spending much, whether dining, working, or enjoying occasional weekend markets and live music performances.

The Commons offers community spaces beyond just dining and lounging areas. It features small stages, picnic spots, children’s play zones, co-working spaces, gardens, and even a lawn. At its heart is an open courtyard that allows natural sunlight and airflow. The ground floor features landscaped greenery, open staircases, and platforms that can flexibly accommodate various activities such as yoga sessions, craft workshops, and outdoor concerts. This natural, open atmosphere has transformed The Commons into a trusted "third place" for city dwellers—a space where people can interact with nature while socialising in a casual, everyday setting.

At its core, creating "experiences" is the central theme of these examples, aligning with the desires of modern consumers. While malls are intricately designed projects for developers, they serve as fundamental components of daily life for consumers—spaces that are approachable, relatable, and deeply connected to people's lives.

Revitalising Neighbourhoods Through Community Co-Creation

Unlike top-down design innovations, this category of cases emphasises bottom-up activity-based innovations. The focus is not on luxurious infrastructure or cutting-edge design but on empowering communities, turning local residents and organisations into co-creators of the space’s programme and software. These cases recognise that the "community is the user of the space," leveraging underutilised areas to reconnect neighbourhoods.

Case4:Reviving Neighbourhood Gathering Spots: Co-creation at Osaka’s Bun-no-Sato Shopping Street

In Japan, nearly every community once had its own shopping street, which holds significant nostalgia for many residents. However, with the rise of large-scale retail chains, these traditional shopping streets have significantly declined. 文の里 Shopping Street is an example striving for revival, emphasising collaboration between local residents and shop owners to create a space for everyday rest and socialising. Activities such as poster-making contests encourage residents to interact with shopkeepers. These contests are open to all, aiming to deepen appreciation for the stories and efforts behind each store. In the short term, these efforts successfully attracted visitors, with many expressing hopes that the shops would not close down.

The poster initiative strengthened the connection between residents and their neighbourhood, giving businesses visibility and fostering a sense of achievement among older residents. Community workers and designers found renewed motivation for their creative projects, which helped build cohesion and consensus in the community. Subsequently, the shopping street organised an "A-I-U-E-O Treasure Hunt," inviting residents and tourists to photograph Japanese characters on store signage, posters, or menus. These photos were printed and displayed in front of shops, turning the shopping street into an engaging exploration space. It encouraged people to pay closer attention to their surroundings while also showcasing the vibrancy of the area. Vacant store spaces were converted into shared kitchens for community cooking events and meeting rooms, and regular gatherings using local ingredients were introduced. Every April 29th, on "Showa Day," Bun-no-Sato Shopping Street hosts an annual celebration featuring promotional brochures, markets, and live music.

Case 5: Street Art Rejuvenating Urban Character and Creating Social Hubs

Taiwan’s Qianyue Building was once a happening mixed-use commercial complex in Taichung, featuring cinemas, nightclubs, restaurants, karaoke bars, hotels, tutoring centers, and even Taiwan’s first rotating restaurant and ice rink. However, three major fires led to its abandonment, leaving it vacant for nearly two decades. Due to fragmented ownership, urban redevelopment was almost impossible. Between 2017 and 2022, however, artists and cultural organisations revitalised the building with exhibitions, concerts, markets, simple furniture, and rooftop gatherings, transforming it into a secret haven for the city’s creative youth.

An art collective called "Escape Plan X" spearheaded this revival. The initiative began when a group of property owners offered them free use of the building, hoping to reawaken public interest in the old city center through art. Starting in 2017, the collective used the fifth floor as their base, beginning with cleaning the space. They transformed what was seen as "waste" into art, sustaining their efforts for five years.

Their first event, a 4-hour graffiti workshop, was entirely free; attendees only needed to bring their own spray paint to create art in the unused 11th-floor space, leaving their mark on the historically significant building. Over the first few months, activities such as dried flower and leathercraft workshops, and community art projects helped forge connections with the local community. The first "ruins party" successfully brought the Qianyue Building to life at night.

Over time, the Qianyue Art Village hosted exhibitions and remained free to the public. Within a year, the project attracted more young collaborators from diverse fields, including visual and performing arts, cultural creation, and urban space revitalisation. Eventually, the building saw the addition of regular features like a nighttime bar and small shops, providing young entrepreneurs with a starting point and a sense of belonging. This once-abandoned building gained a second life, becoming a hub for creativity and community.

Case 6: Fostering Intergenerational Dialogue Through Youth Entrepreneurship

Taiwan’s Dongmen Market was once Hsinchu’s largest commercial center, boasting the city’s first escalator and Taiwan’s first reinforced concrete market in the 1970s. Spanning four floors, it once featured fresh produce and groceries on the basement and ground levels, high-end clothing stores and antique markets on the second floor, and imported luxury goods, music, dance studios, and art galleries on the third floor.

However, with the rise of multinational retail chains and new shopping trends, the market’s 500+ stalls dwindled, leaving only a few long-standing stores persisting. The second and third floors became eerily vacant, visited only by loyal regulars. Today, thanks to the efforts of the local team "Open Door Studio" and strong support from the Hsinchu City Government, Dongmen Market has been reborn. By introducing graffiti walls, small bars, and a community cinema, they have skillfully merged old and new cultures. Their approach involves activating unused corners in light, flexible ways, preserving the market’s historical essence while injecting modern vitality, successfully attracting a multigenerational audience.

"KhuiMng Studio" is a non-profit organisation backed by the government and National Tsing Hua University, composed of university students and young creatives passionate about revitalising Dongmen Market. At the start, the team improved lighting, cleaned up the space, and gradually filled the empty corridors with vibrant murals, transforming the market into a lively, cheerful space.

The "painted rolling shutters" initiative marked a turning point in the studio’s relationship with the market. Shop owners began to embrace and support the studio’s activities, even requesting their help in painting their own shutters. Using the third floor as their base, the studio experimented with fresh ideas, hosting numerous lectures and gatherings. Activities such as open-air movies, pop-up bars, and craft workshops have strengthened the public’s connection to the market.

At night, Dongmen Market has become a secret destination for many. The young shop owners share a close bond, and the market’s collaborative atmosphere allows customers to cross-shop—ordering creative noodles from a Japanese restaurant while sipping drinks from a nearby café. This dynamic has made Dongmen Market a post-work hotspot for office workers to unwind, dine on innovative dishes, and chat about their day.

Beyond the first-floor revitalisation, the government has actively supported the third floor’s transformation into a youth entrepreneurship hub. Offering affordable rent, they attracted innovative businesses, selecting ten young entrepreneurs to establish ventures, including indigo dyeing workshops, pastry shops, gardening services, jewellery design, and advertising studios. Most recently, the studio developed an immersive escape game to attract more visitors and deepen their connection to Dongmen Market.

Returning to the Core: Shopping Malls as the Urban Lounge

Looking at global examples of mall transformations, whether through "dynamic experience design" to create engaging social hubs or "community empowerment" to foster local participation, the core objective remains the same—reintegrating malls into the fabric of daily life as vibrant, inclusive third spaces. These practices not only redefine the role of shopping malls but also offer innovative, people-centric strategies for urban development.

In high-density, high-intensity cities like Hong Kong, malls have long been more than just venues for consumption; they are essential infrastructure for everyday life. The next article will focus on Hong Kong, exploring how the city can draw inspiration from these international examples to transform underutilised spaces into community hubs. The goal is not only to enhance economic value but also to foster a sense of identity and belonging on a societal level.

Can malls once again become what Hong Kong residents call “our space”? How can they provide modern, safe, and comfortable facilities while fostering meaningful community interactions? This discussion will continue from multiple perspectives—spatial redesign, community building, and development strategies—delving deeper into the possibilities for the future.

References

[1] Data source: Mall City: Hong Kong’s Dreamworlds of Consumption, Stefan Al, 2016

[2] Data source: 香港商場的黃金時代,何尚衡,2024

[3] Information from GUTS Mall Research Sparks

你可能對以下吉人吉事有興趣:

You may also be interested in these GUTS Stories: